- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- ロータリエンコーダ編(原理と構造)

ロータリエンコーダ編(原理と構造)

ロータリエンコーダ編(原理と構造)

1. インクリメンタル形

(1) 原理

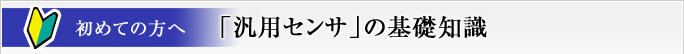

図5に示すように、外周部に窓を持つスリット円板と光電検出装置をそなえ、光のオン/オフにより信号を発生させる方式である。

受光素子の出力波形は、図6に示すように三角波に近い擬似正弦波であるが、後段の増幅器により波形成形されて短形波信号となる。

光学式の特長は次のとおりである。

- (a)無接触検出で、静止状態でも検出出力を維持できる。

- (b)スリット円板の製作に写真技術を用いることにより、高精度、高分解能が容易に実現できる。

(2) 構造

(a)スリット円板

スリット円板はガラス製または金属製の円板で、外周部に光をオン/オフさせるために光学窓がある。 インクリメンタルエンコーダの1回転当たりの出力数は、一般にこの光学窓の数に一致する。ただし、高分解能化の手段として、 信号を電気的に逓倍(2、4倍など)して、ひとつの光学窓による信号に対して複数のパルス信号を生成させる場合もある。

(b)固定スリット板

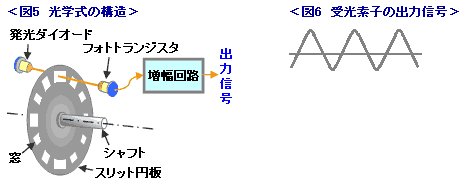

スリット円板に入射する光の幅を規制し、スリット円板の回転につれて光のオン/オフが明確に行われるよう、 スリット円板に向かい合せて設置される。図7(a)は透過時の状態を示し、同図(b)は遮光時を示している。

窓の幅が大きくて十分な量の光が透過できる場合、固定スリット板の窓は1個でよいが、パルス数の大きい製品の固定スリット板の窓幅は、極めてせまいものになり、 光の通過量が著しく減少する。このため、パルス数の多い製品の固定スリット板は、図8に示すように固定スリット光学窓の数を複数個設けることにより、 通過光量の減少を防いでいる。このような構造の固定スリット板をマルチスリットという。

(c)発光源

大部分の製品が赤外光の発光ダイオードを使用している。高分解能製品においては、レーザダイオードも使用されている。

(d)受光素子

フォトダイオードまたはフォトトランジスタが使用されている。

2. アブソリュート形

(1) 原理と構造

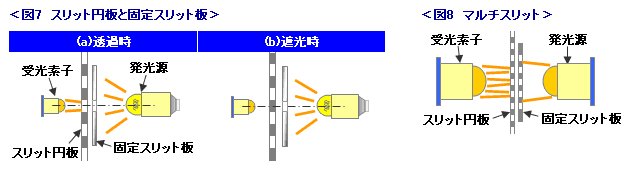

現在市販されているアブソリュートエンコーダは、わずかに磁気式も存在するが、大多数が光学式の製品である。(弊社で磁気式は取り扱っておりません。) アブソリュートエンコーダの構造はインクリメンタル形と類似しており、シャフトに固定されたスリット円板を持っている。 スリット円板は図9に示すように出力信号数と同数の光学トラックを持ち、各々の光学トラックには、その角度に対応する角度値が2値のコードにより、明暗の模様として付けられている。

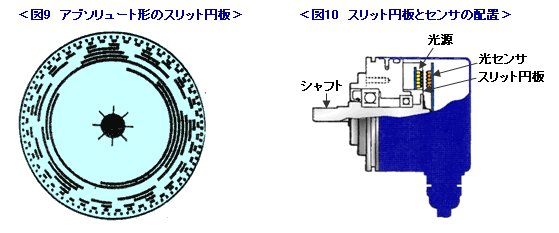

この構造を図10に示す。光源と光センサを一列に並べたものにより、光のオン/オフを検出すると、その出力信号はシャフトの現在位置を示すデータとなっており、現在角度が直ちに判明する。 アブソリュートエンコーダの出力信号はエンコーダの回転角度の現在値を示す信号であり、インクリメンタル形のようにカウンタを組合わせる必要がない。

(2) 出力信号のコード

1)各コードの特長

スリット円板に付けられている各トラックのコードパターンには通常グレイコードが用いられている。グレイコードは交番二進符号と呼ばれる二進数の一種であるが、 となり合う数値のコードを比較すると変化するビットが常に1箇所に限られるという特長を持っている。このためグレイコードを用いたアブソリュートエンコーダは、 シャフトの回転につれて信号が変化するときに誤った値の信号が出力されることがない。これに対し、バイナリコードやBCDコードを用いると、複数のビットが同時に変化するため、 回転につれて出力信号が変化するときに現在値でもなければ次の値でもない、誤った値の出力を生じる可能性を持っている。このため、バイナリコードやBCD コードの場合は、出力信号が変化点にないことを示す、イネーブル信号を付加する必要がある。

2)グレイコード

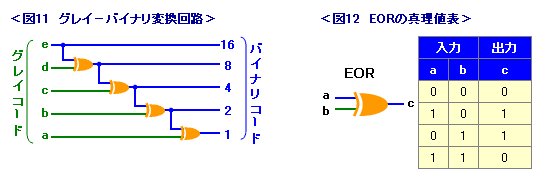

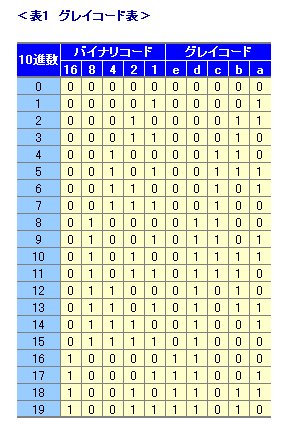

表1はグレイコードとバイナリコードを対比したものである。

グレイコードの特徴である、となり合うコードの変化点が常に一箇所であることが示されている。グレイコードとバイナリコードとの間には、一定の変換ルールがあり相互の変換が可能である。

3)グレイコードからバイナリコードへ変換する方法

グレイコードは図11に示す変換回路を通すことにより、バイナリコードに変換される。図中の論理記号はEOR(エクスクルーシブ・オア)を示すもので、その動作は図12に示す真理値表のとおりである。

論理式:c=a XOR b

3. 出力回路

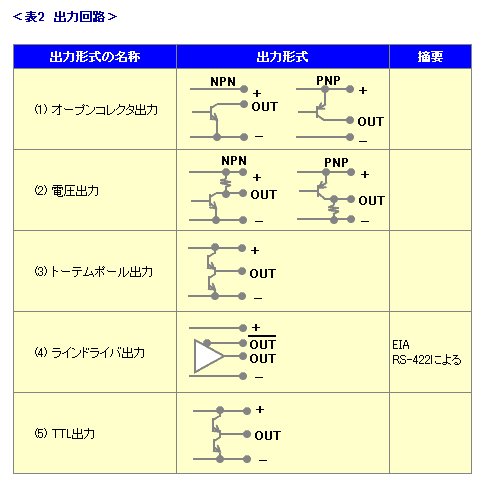

表2に現在使用されている出力回路の種類を示す。

- (1)はオープンコレクタ出力でトランジスタがスイッチとして働き、出力端子に流入する(NPN出力の場合)または流出(PNP出力)する負荷電流を開閉する。

- (2)は電圧出力で出力電圧は抵抗Rを通して供給される。抵抗Rの代わりに定電流素子を用いたものもあり、電源電圧が変動しても消費電流がほぼ一定となる特長を持っている。

- (3)はトーテムポール出力(弊社ではコンプリメンタリ出力が同等商品である。)で出力端子から電源側とアース側の両側にトランジスタを持ち、常時どちらかのトランジスタがオン状態にあるため、 流入、流出いずれの方向にも十分な電流を流すことができ高速応答が可能となる。

- (4)はラインドライバ出力(平衡出力)で高速、長距離伝送用の専用ICを用いた出力方式でRS422規格に準拠したデータ伝送方式である。信号が差動の2信号として出力されるためノイズに強い。 またラインドライバで出力された信号を受信するのにラインレシーバと呼ばれる専用ICを用いる。

- (5)はTTL-ICより直接出力するものである。(弊社ではTTL出力は取り扱っておりません。)

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook