- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- 静電容量形近接センサ(原理と構造)

静電容量形近接センサ(原理と構造)

静電容量形近接センサ(原理と構造)

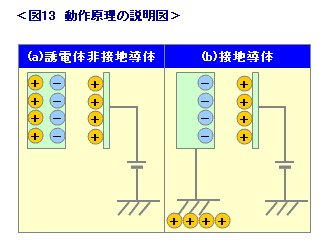

1. 動作原理

静電容量C(ファラッド)は、C=Q/Vで表されるように、ある導体に単位の電圧 V(ボルト)を加えたときに生ずる電荷量Q(クーロン)で表わされる。

いま、ある導体(以下電極と称する)に大地に対して+(プラス)の電圧を加えたならば、電極には+の電荷が生じ、電極と大地間に電界ができる。

この電界中に物体が存在すれば静電誘導を受けて、電極に近い側に電極と異種の−(マイナス)の電荷が現われ、反対側には+電荷が現われる。 この現象を分極という。物体が電極から遠く離れていれば電界は弱いので分極も小さいが、電極に接近するにしたがって電界は強くなり、分極も大きくなる。 そうすると物体に生じた−電荷の誘導を受けて電極側の+電荷は増加する。したがってC=Q/Vより電荷Qが増加することは、電極の静電容量Cが増加することになる(図13参照)。

現状の静電容量形近接スイッチの多くは、検出回路に発振回路を利用しており、発振回路のある端子(電極)の静電容量"C"が発振条件の一要素となるように発振回路を構成し、 この電極の"C"の変化にしたがって発振を開始、あるいは停止するようにして電極に接近する物体を検出する方式を採用している。

電極の静電容量の変化は、物体の大きさ、厚さ、誘電体の場合には比誘電率εsなどに関係があり、大きいほど、厚いほど、εsが大きいほど静電容量変化は大きくなり、動作距離も大きくなる。

比誘電率εsは静電誘導を受けて物体中の電荷が分極する度合を示し、真空の場合を基準にして1とする。水の約80をはじめ液体は比較的大きく、固体では 10以下のものが多い。 このことからも水分を多く含むものは検出しやすいといえる。εsは温度によって、固体の場合には粉体であるか粒体であるかなどによっても変わる。

電極容量が最も大きく変化するものは接地された導体であるが、これは電極に引寄せられる電荷とは反対の電荷が大地へ流れるために、電極と導体間の電界が強くなり電極の電荷の増加がより大きくなるからである。

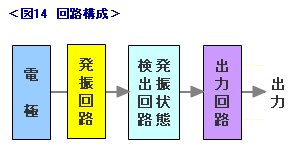

2. 回路構成

図14に示すように、検出回路は高周波発振回路でありその回路の一部が電極となっている。発振回路には主としてCR発振形が使われている。物体の接近、離脱によって発振が開始、停止するようになっており、 その発振信号は発振状態検出回路で検出され、出力回路をドライブする。誘導形近接スイッチの構成と比較すれば発振回路の構成が異なるのみであり、他の部分とは全く同じ構成である。

3. 構造

図15に静電容量形近接スイッチの構造を示す。外殻ケースの検出面の内側に電極を配置し、接続線によりプリント基板回路部に接続されている。 一般に電極としてはプリント基板の銅箔パターンがそのまま利用される。検出面と反対側にはリード線の引出口、感度調整用ポテンショメータ、動作表示用 LEDなどがついている。 耐振動、耐衝撃さらに耐水性を確保するため、内部には樹脂が充填される場合が多いが、樹脂のεsなどの温度変化が回路に影響をおよぼし動作距離が変動する。 そのため、電極あるいは発振回路の周辺には樹脂がまわらないようにしたり、εsの小さい発泡系の樹脂を使用するなどの工夫がしてある。

また最近、市場の小形化、薄形化の要求に応じてアンプ分離形、電極分離形のものがでてきた。アンプ分離形は、センサ部とアンプ部に分かれており、センサ部には電極と発振回路のみで構成されて小形化、薄形化を実現している。 電極分離形はセンサ部には電子部品が含まれず電極のみでありさらに薄形になっており、フレキシブルなセンサ部も可能である。電極分離形は接続線そのものが検出電極にならないようにシールド電極、 同位相シールドなど工夫がされている。

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook