- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- センサの上手な使い方(保護等級(IPコード)

センサの上手な使い方

2. ノイズ対策

(1) はじめに

電子機器は処理速度の高速化、低消費電流化およびデジタル機器から発生する高周波ノイズの増大など、ノイズ環境が悪化していく中で高い信頼性をあげるためノイズに関する議論が盛んになっている。ここではノイズに関する一般的知識を述べる。

1996年1月、欧州では電気・電子機器の電波障害を規制するためのEMC指令(Electromagnetic Compatibility ;電磁的両立性)が発効され、CEマーク表示が義務づけられることになった。IECのEMC規格づくりも欧州の動きを反映して活発に進められ、多くの国際規格案が制定されつつある。これらの規格と適合性を取りつつJIS化も進んでいる。

(2) ノイズ発生源とその誘導

1)ノイズ源

ノイズとは「信号の伝達を妨害または悪影響を及ぼすような電気的変化」として定義できる。しかし、ここでは誘導負荷をリミットスイッチなどで開閉した時に発生するサージについても含めて考えることにする。

ノイズにはスイッチングと、電源や自動車の点火プラグなどから発生する人工ノイズと、雷や大気の電離作用などによる自然ノイズに分ける分類方法や、物理的な発生要因別に分ける方法など、様々な分類をされているが、ここでは表3に示すように、ノイズ発生が機器の内部か、また外部からかに分けて発生原因及び発生場所の概要を示してある。

<表3 ノイズの原因と発生場所>

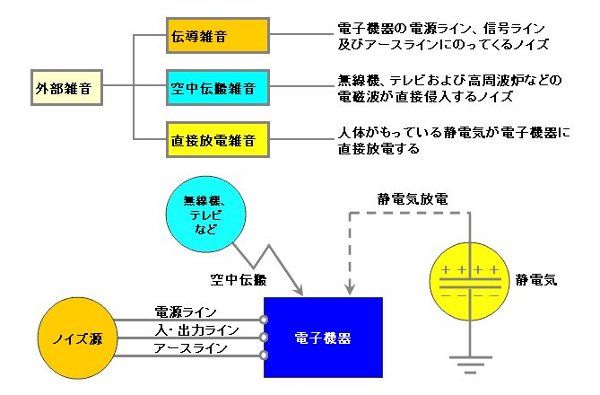

2)ノイズの侵入経路

表3に示すノイズの中で内部雑音は回路設計や部品選定、取付けなど製品の開発段階で十分注意すれば防げる問題が多い。一般に応用上問題となるのは外部雑音に起因する場合が多い。このような外部雑音は図1に示すような経路をたどって近接スイッチに侵入する。(この「センサの上手な使い方」項にある近接スイッチは弊社でいう近接センサだけでなく、光電センサ、ロータリエンコーダも含む。)

ノイズ問題が発生した場合には、ノイズ源を発見することと、それがどのような経路をたどって侵入したかを見つけだすことが重要であり、そのことが有効な対策へと結びつく。

<図1 外部雑音の電子機器への侵入経路>

(3) 雑音の形態

信号に対しノイズが印加される状態には次の二つの形態がある。

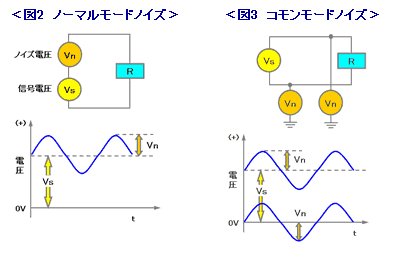

1)ノーマルモードノイズ(正相雑音)

図2に示すように信号電圧とノイズが直列に加わる形で印加される場合をノーマルモードノイズと呼ぶ。

2)コモンモードノイズ

図3に示すように、2本の信号線とアースとの間にそれぞれ共通に加わる場合をコモンモードノイズと呼ぶ。コモンモードノイズは、それぞれの信号線とアースとのインピーダンスや負荷のインピーダンスに不平衡が生じている場合に発生する。

(4) ノイズ対策について

センサは、回路技術、ノイズ解析、ノイズシミュレーション技術の進歩により耐ノイズ性は強くなっているが、ノイズの発生という伝播の形態はすでに述べた ように複雑であり、使用場所によって異なるため、実際の機器において確認し、最適な対策を行う必要がある。

次にノイズ対策として一般的な方法を説明するが、ノイズ対策はSuppression(抑制)、Shield(遮蔽)、Separate(分離)が基本である。

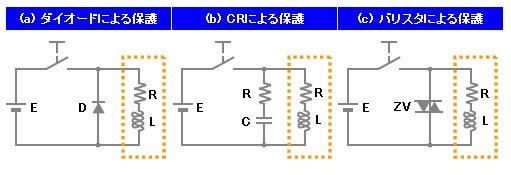

1)抑制

電磁開閉器などの誘導負荷の場合、ダイオード、バリスタ、CRなどのサージキラーを付けることにより、ノイズの発生を少なくすることができる。(図4参照)

<図4 誘導負荷のノイズ対策>

2)遮蔽

信号が微弱の場合、特に信号線の配線について注意する必要があるが、シールド線、ツイストペア線を使用することが望ましい。また、直流電源の場合は 0(ゼロ)Vラインの接地、交流電源の場合ラインフィルタの使用が効果的である。

3)分離

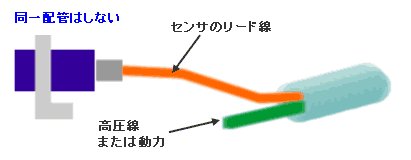

ノイズを発生するモータ、電磁開閉器、ソレノイドなどから離して設置し、配線も分離し別配管、別ダクトとすることが望ましい。(図5参照)

<図5 配線例>

4)その他

機器の小形・軽量化に加えエネルギー変換効率を上げるため、電源ではスイッチングレギュレーター、モータではインバータモータの使用が増大し、これらが発生させ る高周波ノイズによりセンサが誤動作する場合があるが、スイッチングレギュレーターやインバータモータのFG(Frame Ground)を接地することにより解決する場合が多い。

また、携帯電話やトランシーバをはじめとした携帯通信機器も急速に普及しており、心臓ペースメーカや医療機器への影響も懸念されているがセンサも例外ではなく影響 を受けて正常に動作しない場合がある。このような機器をセンサおよびその配線付近に近づけないような注意も必要である。

光電センサ関連情報

近接センサ関連情報

ロータリエンコーダ関連情報

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook