- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- 光ファイバ形光電センサ(構成)

光ファイバ形光電センサ(構成)

光ファイバ形光電センサ(構成)

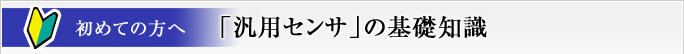

光ファイバ形光電形近接スイッチは図47に示す構成例のように、投光素子、受光素子、及び信号処理回路を内蔵するアンプユニットと、 それに接続される光ファイバユニットから構成される。

(1) 光ファイバの構造

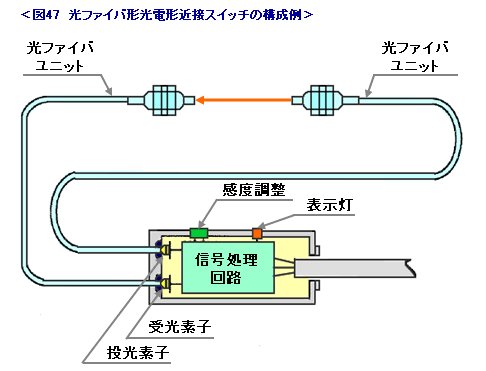

光電形近接スイッチに利用されている光ファイバの構造は図48に示すとおり、屈折率が異なる芯材(コア)と、 薄いさや材(クラッド)で取り囲んだ二重構造のステップインデックス形光ファイバが使用されている。

さらに、実用的には外部からの物理的・化学的損傷及び外乱光を防ぐために、ポリエチレンや塩化ビニルなどで電線同様に被膜されたものが一般的に使用されている。

(2) 光ファイバユニット

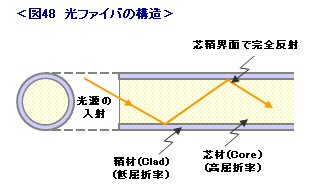

光ファイバユニットは、検出方式の違いにより"透過形"と"反射形"に分かれるが、通常の使い方としては光ファイバを置き換えるだけでよく、アンプユニットは換える必要がない。

図49及び図50は、基本的なタイプで先端部にねじを切った口金が取付けられており、検出部が固定できる構造になっている。

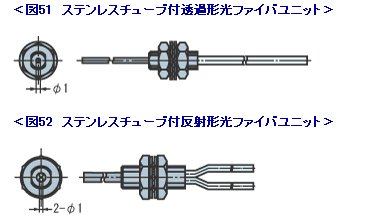

図51及び図52は、先端部が焼鈍されたステンレスチューブになっており、自由に曲げて使用できるタイプである。

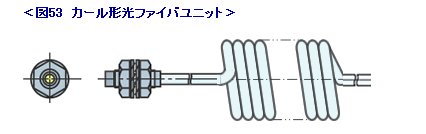

図53は、光ファイバがカール状に加工されており、屈伸性に優れた構造となっている。しかし、カール径が小さくなるほど透過光量の減衰が大きくなり動作距離が短くなる欠点もある。 (弊社ではカール状でなく屈伸性に優れた光ファイバがある)

(3) 検出アタッチメント

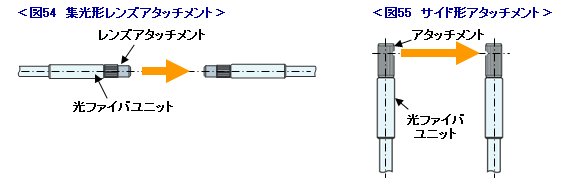

光ファイバユニットには先端の口金部にアタッチメントが装着できるものがあり、用途に応じて選択できる。

図54は動作距離を延ばす集光レンズアタッチメントである。

図55は、投光、受光の方向を光ファイバと直角の方向に変換するミラー付のアタッチメントである。

(4) 光ファイバユニットとアンプユニットの結合

結合方式には、光ファイバユニットの端末をアンプユニットの挿入口に直接押込む方式と、光コネクタを使った方式があるが、直接押込む方式が一般的である。 この方式は主に光ファイバのフリーカット方式が採り入れられており、光ファイバを実使用長に合わせて専用(通常付属品)の光ファイバカッターで切断し装着できるものである。 この場合、切断面が均一ではなく、動作距離で±20%程度のバラツキが発生する。 また、アンプユニットへの光ファイバの押込み量が不足した場合は十分な光結合が得られず、動作距離が短くなるので装着時注意をはらう必要がある。

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook