- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- 光電センサ全般(上手な使い方)

光電センサ全般(上手な使い方)

光電センサ全般(上手な使い方)

1. 取付

(1)相互干渉

複数の光電形近接スイッチを並べて設置すると、隣の光電形近接スイッチの光の影響を受けて動作が不安定となることがある。これを相互干渉という。相互干渉を回避する考え方として次の対策がある。

<1>干渉防止機能付の光電形近接スイッチを使用する。

密着取付が可能。ただし、機種により設定条件が異なることがあり、他の対策と併用することが望ましい。

<2>干渉防止フィルタを装着する。(透過形 E3Z, E3S-A, E3S-Bにご用意しております。)

機種により、干渉防止フィルタを装着することで2台まで密着取付が可能。

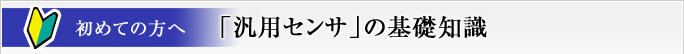

<3>干渉しない距離だけ離す。

平行移動特性または検出領域特性より、その設定距離における動作距離をもとめ、その1.5~2倍以上離すこと。(図6参照)

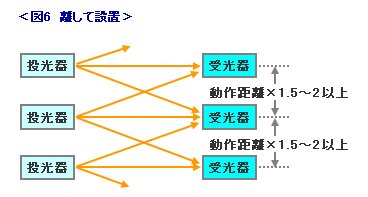

<4>投光器と受光器を交互に並べる(透過形のみ)。

この場合光電形近接スイッチ直近では、検出体からの反射光で入光状態となることがある。このような場合は、遮光板を設けるなどさらに対策が必要になる。(図7参照)

<5>フードまたはスリットで光芒を細くする(透過形のみ)。

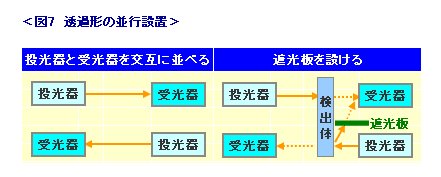

<6>光軸をずらず(反射形の対向設置のみ)。

反射形で対向させて取り付ける場合は、検出距離以上離れていても、互いに影響し出力チャタリングを起こすことがあるため、傾けて取り付けること。(図8参照)

<7>感度を調整する。

一般には感度を低く調整することで改善がはかれる。

(2)取付面

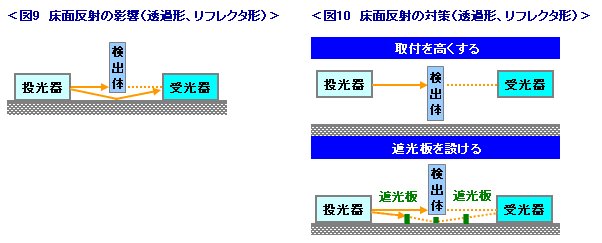

<1>透過形、リフレクタ形

図9に示すように、平滑な床面によって投光器からの光が反射して、受光器に入光する。このため、光軸上の光を遮っても、受光器が遮光状態にならない。

このような反射光による影響は、床面に限らず、天井板や側壁面でも同じ現象を生ずる。

投光器の光が回り込んでいないかどうかの確認方法を述べる。カタログなどでメーカの指定する最小検出体寸法の100~110%の遮断物体を準備して、投光器と受光器間の2~3点で遮光してみる。検出動作をすれば光の回り込みがない。

この遮光物体で検出動作をしない場合は、光の回り込みがあるので、壁・床面など光路の周辺に次の対策を行う。

- ・取付を高くする。

- ・遮光板を設ける。

- ・取付面を無光沢の黒色あるいは暗色とする。(図10参照)

自己診断機能のあるものは、自己診断出力でも光の回り込みの有無を判断できる。

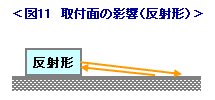

<2>反射形

取付面が粗い場合、その反射光により常時一定レベルの入光があり、応差が増大したり、常時入光状態になってしまう場合がある。(図11参照)

このような場合も同様に次の対策を行う。

- ・取付を高くする。

- ・取付面を無光沢の黒色あるいは暗色とする。

- ・狭視界形(細ビーム形)のものを使用する。

(3)背景物体

検出体の後方にある壁などは、比較的面積が大きい場合が多く、検出体から離れていても、影響を受けることがある。(図12参照)

対策としては、次のものがある。

- ・背景物体を取り除く。

- ・背景物体を光沢のない黒いもの(反射率の低いもの)にする。

- ・背景物体を遠ざける。

- ・検出体表面と背景面に角度をつける。

- ・限定反射形、測距反射形、または応差の小さい拡散反射形を使用する。

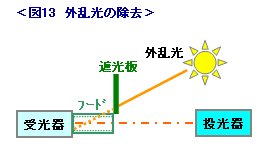

(4)外乱光

変調光の採用により、太陽光などの直流光には非常に強くなっているが、強力な光やインバータ式蛍光灯の光が受光器の光軸方向にあると誤動作を起こす恐れがあり、設置場所や取付角度を変えて受光器のレンズに直接これら強力な光線が差し込まないようにしなければならない。

遮光方法は図13に示すように、フード、または遮光板により、周囲外乱光がが受光レンズに当たらないようにする。

フードの内面は、黒色のつや消し塗装を行い、内面の反射を防止する。

2. 調整

(1)光軸調整(透過形、リフレクタ形)

投光器と受光器の指向性は、ある程度の広がりを持たせてある。これは使用中の多少の光軸ずれがあっても直ちに使用不能とならないようにするためである。光軸が一致した光電形近接スイッチは、各特性上十分な余裕を持ち、多少の光軸ずれや、ほこりの付着が起きても、その影響は少ない。

この特性を生かすために、調整はできる限り精密に行い、光軸の中心に持ってくるようにしなければならない。

透過形の調整手順を次に示す。

- <1>投光器と受光器を一直線上に対向させ、感度調整機能があれば最大にしておくこと。

- <2>投光器を左右方向に振り、受光器の動作表示灯を見ながら入光動作となる範囲を確認し、その受光範囲のほぼ中央に仮固定する。

- <3>上下方向についても同様の調整を行う。この時、入光レベル表示灯があれば、それを利用する。

- <4>以上の調整を受光器についても行う。この時、受光範囲が広すぎる場合は、受光器の感度を下げて調整する。

- <5>次に光軸一致の確認を行う。投光器・受光器をそれぞれ単独に、レンズ面を遮光板でゆっくり覆っていき、遮光して動作する位置が上下・左右共同率であるかを調べる。遮光率は、余裕度にもよるが、70~90%必要である。

リフレクタ形の場合も透過形とほぼ同様に行う。通常、リフレクタの角度はラフな設定でよいが、センサ側の角度調整は透過形と同様確実に行う必要がある。

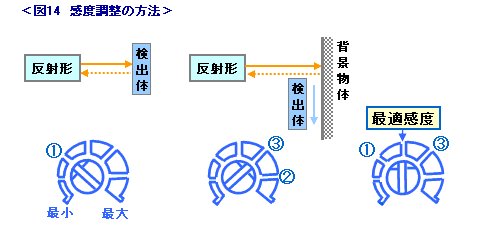

(2)感度調整(反射形)

まず感度ボリウムを最小の位置にし、検出体を検出したい位置に置いて、感度ボリウムを右に回し(感度を上げる)、動作表示灯が点灯するボリウム位置を<1>とする。

次に検出体を取り除き、感度ボリウムをさらに右に回し、背景物体で動作表示灯が点灯するボリウム位置を<2>とする。<2>より感度ボリウムを左に回し(感度を下げる)、動作表示灯が消灯するボリウムを<3>とする。背景物体がない場合は、最大のボリウム位置が<3>となる。

ボリウム位置<1>と<3>の中間に設定する(最適感度設定)。また、検出体の有無のそれぞれの状態で安定表示灯が点灯することを確認すること。点灯しないときは、余裕が少ないので、検出方法を再検討すること。

(図14参照)

(3)自動感度設定

感度設定が感度ボリウムではなく、スイッチを押すだけで簡単に行えるものもある。

- ・ラインを止めずに検出体を動かしたままの状態で設定できるフルオートティーチング

- ・検出体のある状態とない状態の2点をティーチングして設定する2点ティーチング

- ・検出体の位置決めをするときに設定する位置決めティーチング

- ・検出体のない状態(入光量が安定した状態)で設定する検出体なしティーチング

- ・最大感度を設定する最大感度設定

などがあり、用途に合わせて設定法を選択できる。自動感度設定で簡単に立ち上げた後、状況に合わせてマニュアルで微調整できるものもある。設定の詳細は、メーカによって異なるので、各機種毎の取扱説明書を参照されたい。

3. 保守点検

(1)自己診断機能、安定表示灯

設置後の環境変化により、入光量が減少した場合に表示または出力する機能で、故障や経年変化によるセンサ面の汚れ、光軸のズレなどを早期発見できる。

(2)入光レベル表示

入光レベルがデジタル数字またはバーLEDで表示されるものは、動作レベルに対する入光レベルの余裕度がひと目で確認できるため、メンテナンス時期が判断しやすい。

(3)自動感度補正機能

受光量の分布データにより感度を自動的に最適状態に維持する機能。振動などによる光軸ズレやヘッドの汚れなど検出体や環境の変化に対応するため、再調整が不要。環境が著しく劣化して、感度補正の許容範囲を超えるとアラーム信号を出力する。

(4)動作しない時の確認事項

動作しない時は、次の点を確認し、分解、修理は絶対にしないこと。

- ・配線及び接続は、指定どおりか。

- ・取付ネジにゆるみなどがないか。

- ・光軸調整、感度調整ができているか。

- ・検出体スピードは定格仕様どおりか。

- ・投受光器のレンズ面に、ゴミ・ほこりなど異物が付着していないか。

- ・受光器に太陽光(壁面による反射)などの強い光が当たっていないか。

(5)ゴミ・ほこりの除去について

レンズ面の汚れ状況を定期的に点検し、清掃すること。ただし、光電形近接スイッチのレンズ・ケースは基本的にプラスチックであるので、汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ること。シンナー系有機溶剤は使用しないこと。

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook