- ホーム>

- 商品情報>

- 特設サイト>

- 「汎用センサ」の基礎知識>

- 透過形光電センサ(選び方と上手な使い方)

透過形光電センサ(選び方と上手な使い方)

透過形光電センサ(選び方と上手な使い方)

(1) 動作距離

投光器から受光器までの距離であるが、この値は使用する光電形近接スイッチの仕様値内におさめる必要がある。

(2) 余裕利得

一般に受光出力は定格動作距離において10倍前後の余裕をもたせてある。これは前述したように光軸ずれやレンズ表面のよごれに対応するためであるが、 図17 に示すように受光出力は検出距離が短くなるに従って上昇していく。

投受光器を極端に接近させて使用すると受光出力がきわめて大きくなり、薄手の紙などでは遮光することが困難となる。このような場合は、感度調整のできる製品を使用するとよい。

分解能をあげるため、投受光器の前にスリットやピンホールを取付けることがあるが、この場合は受光出力が低下するから使用距離における余裕が大きな機種を選ばなければならない。

(3) 指向性

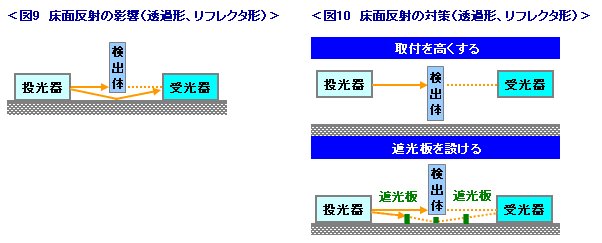

検出場所の近くに光軸に平行な床や壁などの平行面があると、その面で反射した光が受光器に入射するため、光軸上で遮光動作を行っても遮光状態とならず検出できないことがある。

光軸に平行な面での反射の影響(図9参照)は面がメッキされた金属板、ステンレス板、タイルなど、正面反射率の高いものが使われている場所に発生しやすい。

対策としては、指向性のよい(狭視界)製品を選ぶと共に、受光器の感度をしぼる、反射防止対策(図10参照)を行うなどの処理をする。

(4) レンズの口径

投受光器に出入する光線の幅は、レンズの口径に等しい。

受光器に入射する光を完全に遮断するためには、レンズ径が検出体の幅より小形である光電形近接スイッチを選ぶ必要がある。

一般に動作距離が大きな光電形近接スイッチほど大口径のレンズが使用されており、長距離用になるほど最小検出体の寸法も大形となる。

スリットやピンホールを装着すると、受光出力が低下するので、最大動作距離は減少する。減少率はレンズ口径に対するスリットやピンホールの面積により変化するので、メーカのカタログ、取扱説明書、などを参照されたい。

(5) 半導体レーザ式

透過形光電形近接スイッチのなかで、半導体レーザを使用したタイプのものもある。位相がよく揃い、その上収斂性がよいので狭い面積にきわめて高密度の光エネルギーを集中できるというレーザの特長により、長距離で微小物体を検出するのに適している。

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.

All Rights Reserved.

Facebook

Facebook