DC(Diagnostic Coverage)とDCavg

DCの概念

DCとは「診断範囲」の意味で、安全関連部の危険側故障の検出の有効性を表すパラメータを指します。DCavgは安全関連部またはサブシステム全体を通じたDCの平均値のことです。

安全関連部の故障には、安全側故障と危険側故障があります。安全側故障は安全関連部がその機能を果たしているため、適切な使用方法においてその故障が発生したのであれば問題はありません。危険側故障の場合には、それを検出して有効な方策を打つことが重要になります。DCはこの危険側故障を検出できる確率(%)を示すパラメータです。

安全関連部に求められるDCは、その安全関連部の構造を示すカテゴリによっても異なります。年に数度使うテントならば使う前に破損箇所の確認や修繕をしておけば困ることはありませんが、毎日の生活を送る木造住宅となると、日常的に不具合の有無を確認し、不具合があった時にはすぐに処置をする必要があります。オフィスビルとなると、定期的な点検とメンテナンスによって不具合の予兆をつかんで事前に手を打っておかないと大きな災害にもつながりかねません。このように、求められる診断のレベルもその構造に適したものでなければなりません。

DCの階層

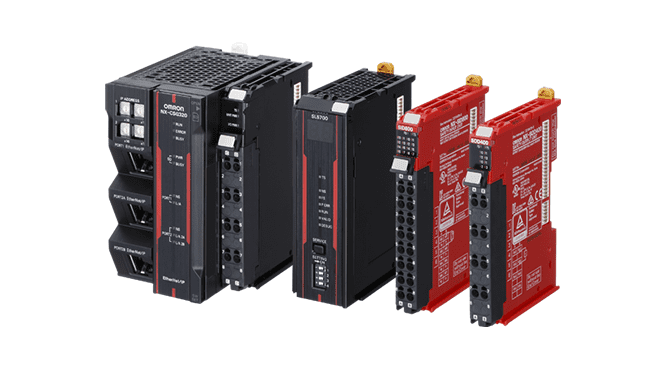

MTTFDと同様に、DCもブロック図の部品を示す箱のひとつひとつに個別の値を判断していく必要があります。すべてのブロックのDCをサブシステムのレベルで平均化したものをDCavg (DC Average)といいます。下図の場合、サブシステム2のDCavgは単体部品(ブロック)である非常停止スイッチおよびコンタクタのDCを平均化した数値となります。

なお、DCおよびDCavgは故障検出の機能をもつカテゴリ2以上の指定構造の場合に評価するものです。カテゴリBまたは1の場合には故障検出の機能をもたないため、DCおよびDCavgは定義されません。

単体部品のDC

スイッチやコンタクタなどの単体部品はそれ自体では故障検知などの診断機能を備えていません。そのためこれらの機器の状態は、セーフティコントローラなどの他の機器の故障診断機能によってモニタされている場合がほとんどです。このことから、単体部品においてどのような故障診断が為されているかはコントローラ側の診断機能と照らし合わせて判断する必要があります。ISO 13849-1 附属書Eの表E.1には代表的な診断の方策とそれに応じたDCが記載されていることから、用いられている診断機能がどれに当てはまるかを確認することで、単体部品に対してもDCを割り付けることができます。

単体部品へのDC適用例

ISO 13849-1附属書Eの表E.1に基づく典型的な単体部品のDCとしては以下を当てはめることができます。

| 部品 | DC(%) | 附属書E該当項目 | 一般的な回路構成手法の例 |

|---|---|---|---|

| 二つのスイッチの組み合わせ | 99 | もっともらしさ(プラウザビリティ)チェック(入力装置) | ・少なくともどちらかひとつは直接開路動作機構を備えている ・二つのスイッチが(ガードを介して)機械的に結合している ・セーフティコントローラによってチャンネル間のクロスモニタリングがされている*1 ・ISO 14119(ガードと共同するインタロック装置)の要求事項に別途適合している |

| リレー | 99 | 直接監視(出力装置) ー機械的結合接点要素による電気機械装置の監視 |

・強制ガイド接点機構を備えている ・セーフティコントローラにフィードバックされモニタされている |

| コンタクタ | 99 | 直接監視(出力装置) ー機械的結合接点要素による電気機械装置の監視 |

・ミラーコンタクトを備えている ・セーフティコントローラにフィードバックされモニタされている |

*1. コントローラによって診断機能は異なるため与えられるDCも異なる可能性があります。詳細は制御機器メーカにお問い合わせください。

サブシステムのDCavg

サブシステムとしてのDCavgは、サブシステムを構成するすべての単体部品(ブロック)のDCを以下の式に当てはめて平均化します。

DCの評価

DCの値は、以下のように"なし" "低" "中" "高"の4通りのレベルに分類されます。算出された値がこのいずれに当てはまるかを判断します。

- なし (None) : DC<60%

- 低 (Low) : 60%≦DC<90%

- 中 (Medium): 90%≦DC<99%

- 高 (High) : 99%≦DC