自動車・自動車部品業界で押さえておくべき

トレーサビリティ関連の規格・法規制

自動車業界が直面している「開発、生産、保守、運用、廃棄までの安全管理」「リコールを義務付ける制度への対応」「リサイクルへの対応」といった環境変化を背景に、トレーサビリティに関連する多くの規格やガイドラインが制定されています。

特に、リコール発生時には、IATF 16949に従って速やかに対処することが規定されています。

また、JAIF(Joint Automotive Industry Forum)では、RFIDを活用した完成車や完成車メーカと部品メーカ間で活用されるリターナブル輸送機材管理に関するガイドラインを制定しており、将来的には完成車の市場でのトレーサビリティにも関連してくることが予想されます。

ここでは、IATF 16949とJAIFの完成車物流適用ガイドラインとリターナブル輸送器材識別のための国際ガイドラインについて紹介します。

IATF 16949:2016

自動車産業に供給される製品やサービスの不具合を予防し、ばらつきを少なくし、ムダをおさえるための品質マネジメントシステム規格です。ISO/TS 16949に代わる規格として、2016年にIATF(国際自動車産業特別委員会)により作成されました。IATFのメンバは、自動車メーカ、および自動車産業団体で構成されています。

本規格の対象となる組織は、「自動車、トラック、自動二輪車関連製品の設計・開発、製造、組立、取り付けを実施する会社やサービスを提供する会社」「顧客が決めた製品やアクセサリ(フロアマット、ジャッキ、三角警告版、自動車搭載の工具類)」です。

本規格は、自動車メーカが製品やサービスを供給する企業に調達基準として採用されており、本規格を取得することで自動車メーカーからの信頼が向上し、取引に有利になります。

- 本規格を取得するの3つの要求事項は、次の通りです。

- 1)ISO 9000:2015の要求事項

- 2)IATFの追加要求事項

- 3)自動車メーカー固有の要求事項

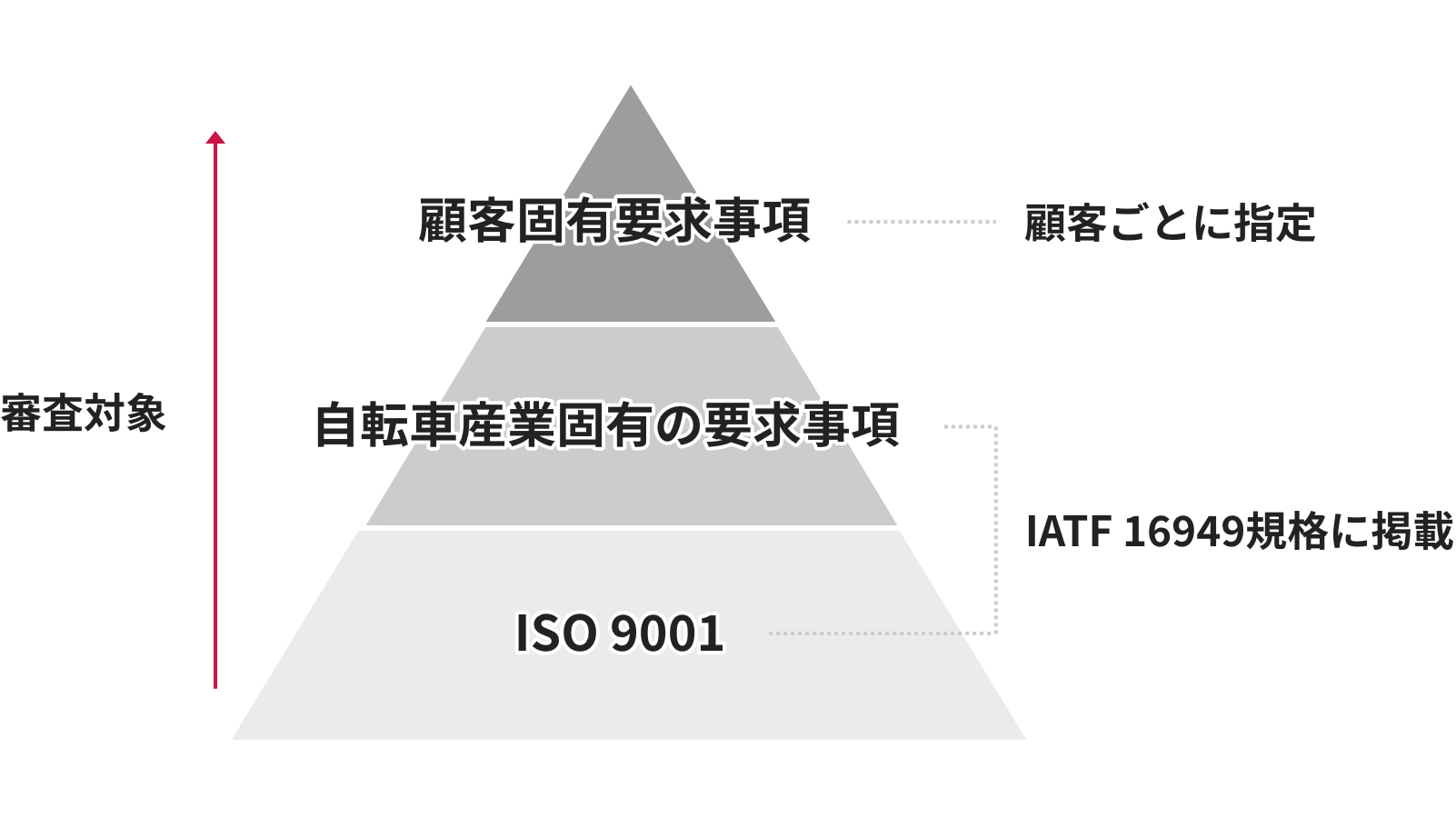

■ 規格の構成

IATF 16949は、ISO 9001をベースとして、自動車産業固有の要求事項が加わっています。さらに、顧客が指定する個別の要求事項も加わり、3層構造となっています。

IATF 16949の認証取得にあたっては、すべての要求事項に対応した品質マネジメントシステムの構築が必要となります。

■ 規格の狙い

IATF 16949は、次の3点を実現するための品質マネジメントシステムの要求事項を定めています。

・不具合の予防

・サプライチェーンにおけるばらつき・ムダの低減

・継続的改善

*ISO/TS 16949 は ISO 9001を基にした共通仕様なので、基本的な内容はISO 9001と同じです。ISO 9001の品質マネジメントの8つの原則はそのまま ISO/TS 16949 にもあてはまります。

■ ポイント

・自動車メーカが自動車に搭載する部品の個別識別を2次元コードやRFIDで行います。

・自動車メーカは不良が発生した場合、部品メーカに対して3時間以内に品質・製造関連情報の提供を求め、部品メーカはこれに対して、データ提供が義務となるため、きちんと対応できる体制を整えておく必要があります。

*ISO/TS 16949は、日本規格協会

AIDC 完成車物流適用ガイドライン2版

グローバルな自動車サプライチェーン全体にわたるアイテム識別、検証、トレーサビリティ、製品特性、および車両識別番号(VIN)のためのベストプラクティス、プロセス、および方法が記述されたRFIDによる完成車物流関連規格です。

世界3極(JAMA、AIAG、ODETTE)で構成される自動車業界団体JAIF(Joint Automotive Industry Forum)により制定されました。

本ガイドラインで使用するRFIDは、パッシブ型のISO/IEC 18000-63への適合機種で、ANSI MH10 ベースのデータ識別子(DI)およびISO またはEPC/GS1 標準ベースのデータ構文を使用します。

■ 適用範囲

完成車物流において、特にRFIDを活用した物流トラッキングポイントでの情報収集を目的とし、業務に活用をするためのガイドを提示します。

■ 適用業務

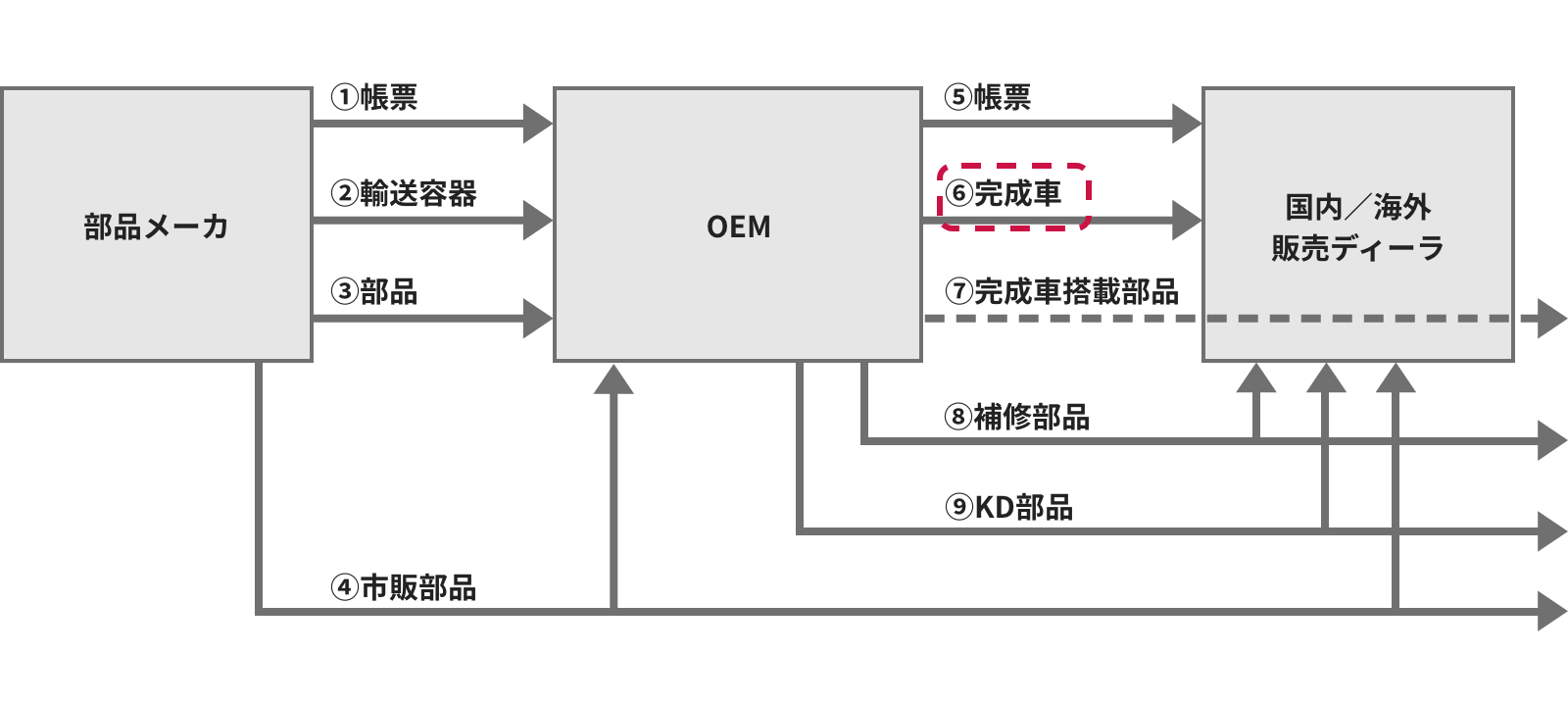

自動車業界では、部品メーカからOEM、販売ディーラ、ユーザ、整備業者、リユースリサイクル業者にわたるサプライチェーンをモデル化していますが、本ガイドラインはOEM、販売ディーラ間の完成車の物流領域を対象とします。

- 対象物

- 内容

- ① 帳票

- EDIに紐づく帳票に貼付して出入荷検品

- ② 輸送容器

- 輸送容器に貼付して輸送容器トレース管理

- ③ 部品

- 部品に貼付して個品トレース管理

- ④ 市販部品

- 市販部品(バッテリーなど)に貼付して個品トレース管理

- ⑤ 帳票

- EDIに紐づく帳票に貼付して出入荷検品

- 対象物

- 内容

- ⑥ 完成車

- 完成車に貼付して車両単位トレース管理

- ⑦ 完成車搭載部品

- 完成車搭載部品のライフサイクル管理

- ⑧ 補修部品

- 補修部品に貼付して個品トレース管理

- ⑨ KD(ノックダウン)部品

- KD(ノックダウン)部品に貼付して個品トレース管理

■ 完成車識別を行うデータ項目

完成車を識別する番号としては、国際的には「車両識別番号(VIN)」が一般的であるが、日本で生産・販売する日本国内向け車両の場合は、VINではなく、国土交通省が定める「型式番号」表記の「車台番号」最大17桁を使うことが義務付けられています。

そのため、日本国内の完成車の識別を行うデータ項目は、日本国内ルールとして「車台番号」を用いることとします。

■ RFタグへのデータ格納方法

本ガイドラインでは、RFタグのUII(MB01)エリアとUSERエリア(MB11)へのデータ格納フォーマットを規定しています。

なお、RFタグにデータを格納する際には、6ビット圧縮文字を使用します。

■ ポイント

自動車メーカが自動車に搭載する部品の個別識別をRFIDで行うことになれば、関連する自動車部品メーカに対してもこのガイドラインに基づく部品管理を要求されることが考えらます。

そのため、自動車メーカに対して部品を供給する製造業者は、本ガイドラインを把握し、対応ができる体制を整えておく必要があります。

*本内容は、「AIDC 完成車物流適用ガイドライン2版」を参考に記載しています。

「AIDC 完成車物流適用ガイドライン」の最新情報は、(一社)日本自動車工業会(JAMA)

JAMA リターナブル輸送資材識別のための国際ガイドライン

主に自動車メーカと自動車部品メーカ、および部品やアセンブリの出荷(移送)を行うサプライヤ間で主に使用されるリターナブル輸送容器(RTI)およびリターナブル包装器材(RPI)に適用されるRFIDの基本的な使用方法を規定したガイドラインです。

たとえば、リターナブル輸送容器の識別や、トレーサビリティを実現するための固有識別子の提供、データプロトコルやRFIDのエアインターフェースの指定などを定めています。

本ガイドラインで使用するRFIDは、パッシブ型のISO/IEC 18000-63への適合機種です。

■ リターナブル輸送容器とリターナブル梱包器材の例

■ RFタグへのデータ格納方法

本ガイドラインでは、RFタグのUII(MB01)エリアとUSERエリア(MB11)へのデータ格納フォーマットを規定しています。

■ ポイント

「自動車部品メーカ」-「自動車メーカ」間の部品物流において、RTI、RPIのRFタグを装着して管理することになれば、当然、部品メーカにも対応が求められます。そのため、部品メーカにおいても本ガイドラインに適合したRFIDの読み書きができるシステム対応が必須となります。

すでに、海外の自動車メーカや自動車部品メーカと提携した一部の国内部品メーカに対して、本ガイドラインに基づいてRFタグの装着が要求されてきています。

また、RFタグのバックアップ、および低価格のRTIやRPI識別には2次元コードのDPMが採用される可能性が高いと言われています。

* 本内容は、「リターナブル輸送容器(RTI)識別のためのJAIF グローバルガイドライン」を参考に記載しています。

「リターナブル輸送容器(RTI)識別のためのJAIF グローバルガイドライン(Global-Returnable-Transport-Item-Guideline_ver2)」は、(一社)日本自動車工業会(JAMA)