インターロック装置の無効化可能性の最小化

インターロック装置の無効化

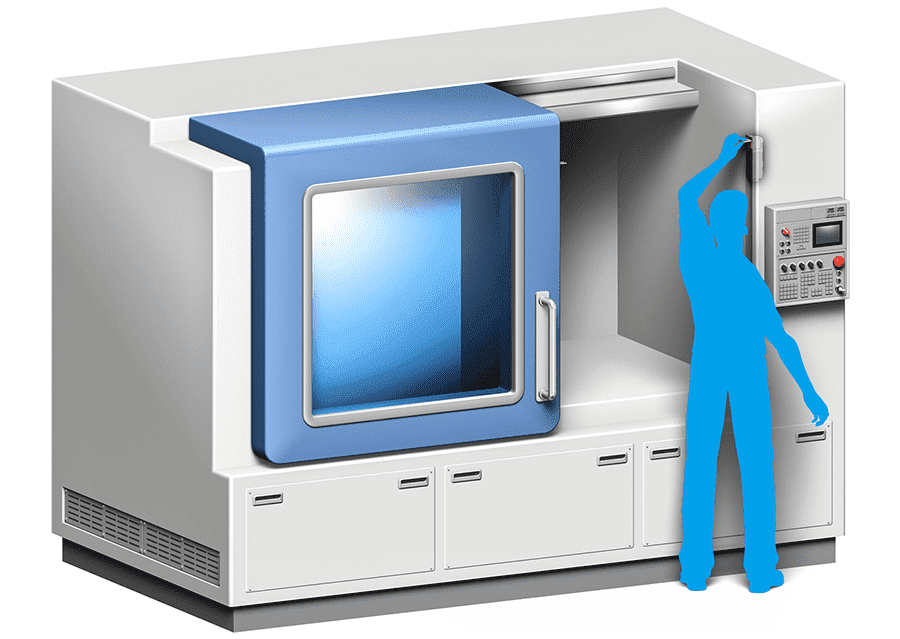

インターロック装置の設計・選択に関する原則を示した規格であるISO 14119:2024では、インターロック装置の「無効化」が行われにくい機械設計を求めています。無効化は、「インターロック装置を不作動にする又はバイパスする行為」としてISO 14119で定義されている言葉です。無効化が行われると、インターロック付きガードが開いているにもかかわらず、あたかも閉じているかのような信号が制御システムに対して入力されてしまうことから、必要な安全方策が動作しない状態で機械が使用できてしまいます。この状況は機械の使用者を危険にさらしてしまいかねないことから、機械の設計者は、使用者による無効化の可能性を考慮して設計しなければなりません。そのためには、インターロック装置の無効化につながる動機を分析することや、その動機を低減したり無くしたりする設計を行うことが求められます。

無効化している状態を表す図

無効化を回避するための手順

インターロック装置の無効化を回避するためには、次の手順に従う必要があります。

- 1.

基本方策を実施する(位置ずれや自然な緩みなどがない方法での取付け、損傷を回避する配置、非直接機械作動/直接機械作動の組合せ等)

- 2.

合理的に予見可能な方法によるインターロック装置の無効化の動機の有無を確認する

- 3.

設計方策/適切な運転モードを設けることで無効化の動機を無くす、または最小化する

- 4.

3によってもなお無効化の動機が存在する場合、追加方策を実施する

無効化の動機の有無を確認する際には、無効化したときに作業者にどのような利益があるかを考えることが重要です。例えば、作業の際に邪魔になる構造・配置でガードやインターロック装置が取り付けられている場合には、ガードやインターロック装置を取り外すことで作業が効率化できます。また、加工中のワークの状態を確かめたり調整したりするために頻繁にガードを開ける必要がある場合なども、ガードを開けたままの状態を保つことで頻繁な開閉動作を無くせば、作業負荷を低減できます。

このように作業者にとってガードやインターロック装置の存在を無くせば何らかの利益が得られる場合には、無効化が行われる可能性がある、すなわち無効化の動機があると考えられます。

この無効化の動機を無くす/最小化するためには、無効化をしなくても作業に影響がないようにする、または、無効化によって得られる利益を無くす/低減する設計を考える必要があります。前述の例の場合には、作業の邪魔にならないよう配置や作業の方法を変更する、ガードを開けずに確認・調整ができるようなモードを設けるなどの方法が考えられます。

しかしこれらの設計方策の実施が難しい場合や、実施してもなお無効化の動機が存在する場合があります。その場合には、追加方策の実施を検討します。

無効化の可能性を最小化する追加方策

無効化の可能性を最小化する追加の方策としては、以下が考えられます。実施すべき方策の組合せや実施の際の要求事項は、使用するインターロック装置のタイプや仕様などによって異なります。

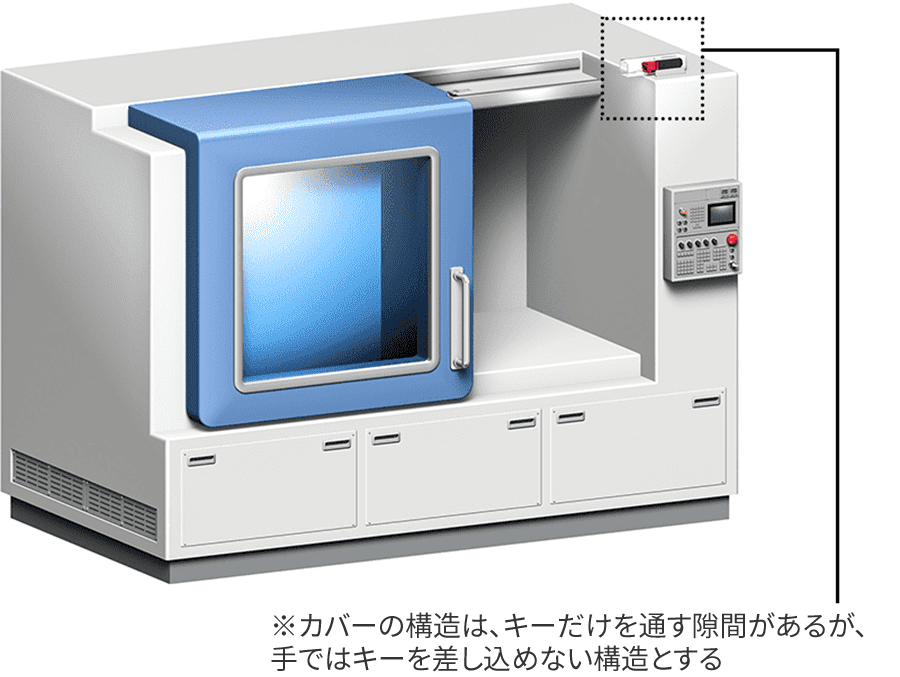

a)インターロック装置への接近を防止する

インターロック装置への接近を防止するためには、人の手が届かないところへ設置したり、物理的な遮蔽物で囲ったり、隠れたところに設置することが考えられます。下図のように物理的な遮蔽物を取り付ける場合には、アクチュエータがインターロック装置を作動させるために必要な最小の隙間はあっても、人の手ではそのアクチュエータを押し込むことなどができない構造とします。

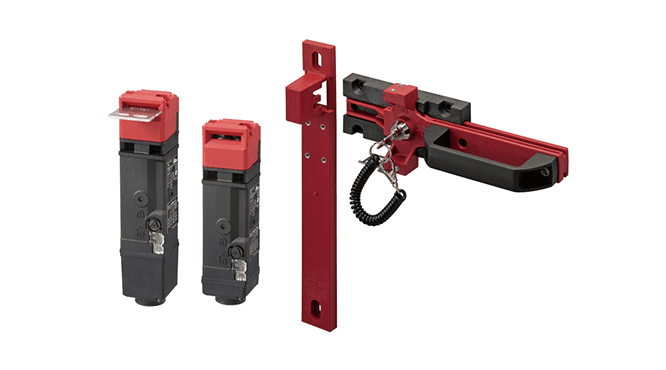

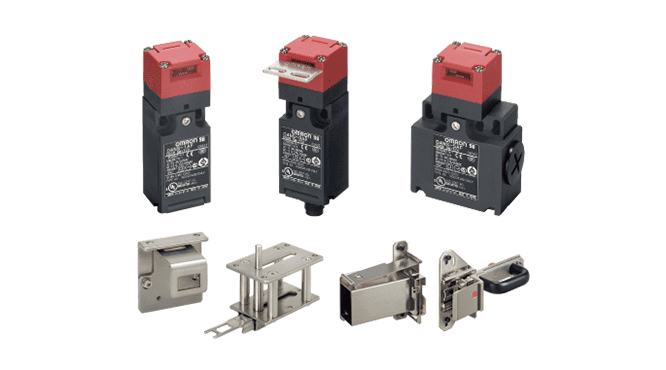

この方策は、主に、コード化レベルが低/中のタイプ2インターロック装置、タイプ4インターロック装置や、ヒンジ式以外のタイプ1インターロック装置に対する追加方策の一つとして用いられます。

b)コード化アクチュエータを用いる

コード化されたアクチュエータで作動するタイプ2またはタイプ4のインターロック装置を用いることは、正規のアクチュエータ代わりに容易に利用可能なものを使った無効化を制限するための手段として有効です。

コード化されたアクチュエータは、コードの数によって低コード、中コード、高コードの3種類に分かれます(詳細はISO 14119に基づくインターロック装置の種類 を参照)。高コード化アクチュエータを用いるインターロック装置は、後述するc)の方策との組合せで使用します。低コード化・中コード化アクチュエータを用いるインターロック装置は、c)の方策に加え、a)やd)の方策とも組み合わせることが必要です。

| コード化レベル | 組み合わせる追加方策 | オムロン商品の代表例 |

|---|---|---|

| 低 (low-level coded) |

c)* および a),d)のうちいずれか |

<タイプ2> 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N  |

| <タイプ4> 小形非接触式ドアスイッチ D40A  |

||

| 中 (medium-level coded) |

c)* および a),d)のうちいずれか |

なし |

| 高 (high-level coded) |

c)* | <タイプ4> 高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ D41G  高コード非接触式セーフティドアスイッチ D41D

高コード非接触式セーフティドアスイッチ D41D |

* c)の中でもアクチュエータに対する方策は必須、スイッチ本体に対する方策は推奨

c)スイッチ本体やアクチュエータを取り外し不可能にする

スイッチ本体やアクチュエータを機械に取り付ける際に、取り外されない固定方法を用いることも効果的です。取り外せてしまう場合には、取り外したアクチュエータをスイッチ本体に差し込む・近づける、その逆に取り外したスイッチ本体をアクチュエータに差し込む・近づけることによって、インターロック装置を作動させたままとする無効化が行われる可能性があるためです。

取り外し不可能にする方法の代表例としては、溶接や接着による固定、一方向ねじの使用、リベット打ちなどが挙げられます。

タイプ2、タイプ4のインターロック装置のアクチュエータは、コード化レベルに関わらず、この固定方法で取り付けることが必要です。b)で述べた通り、コード化レベルが低/中の場合には、他の方策の実施も必要です。

ヒンジ式のタイプ1インターロック装置は、アクチュエータに加えてスイッチ本体に対しても取り外せない固定を行う必要がありますが、他の方策と組み合わせて実施する必要はありません。

ヒンジ式以外のタイプ1インターロック装置は、この方法を用いてスイッチ本体とアクチュエータをそれぞれ固定することもできますが、この方法を用いずにa)およびd)の中からいずれかの方法のみを実施することもできます。

ヘクサロビュラねじ*1や、開口部にピンが付いているねじ/ボルトなどは、工具が容易に入手できることから、取付後にピンを曲げている場合を除き、取り外し可能とみなされてしまいます。また、キャップやワックス、改ざん防止ラベルなど簡単に取り外し可能な方法も同様に、取り外し可能とみなされるため、このc)の方策に用いることはできません。

*1. ヘクサロビュラねじは、「ヘクサロビュラ穴」という星のような六つの角をもった形状の穴をもつねじです。これらのねじに関しては、ISO14850~14854、JIS B 1107などで規定されています。

d)システム設計で無効化の可能性を最小化する

機械システムの設計において、無効化がされているかどうかを監視する機能や、追加のインターロック装置からの信号を用いた制御回路を構築して無効化が容易に行えないようにすることも可能です。

監視機能には、機械の動作サイクルに応じて適切にインターロック装置が作動していることを確認する状態監視と、制御システムがガードの開閉指令を出したタイミングで適切にインターロック装置の作動が行われることを確認するサイクルテストとがあります。いずれも、本来であればガードが開閉されてインターロック装置からの信号が変化すべきタイミングにおいて、信号の変化がない(インターロック装置がON状態を継続)している状態を見つけた場合に、無効化されていると判断する仕組みです。

追加のインターロック装置からの信号を用いて無効化を防止する場合には、作動原理の異なるインターロック装置(例えばタイプ1とタイプ2の組合せ)を用いるなどして、単純なアクションでは無効化ができないような構造を実現する必要があります。