予知保全で使われる

予知保全に欠かせない

センサーを使った計測

予知保全とは、センサを使って設備の状態を24時間リアルタイムで監視することで、設備が故障する前にその予兆を発見し対応する新たな保全の方法です。

予知保全とは?

設備の状態を常時監視し続けるために設備状態を計測するセンサが予知保全の実現に必要です。今回の記事では予知保全で使われる様々なセンサ機器をご紹介します。

予知保全で使われる

センシングパラメータ

の種類と特徴

一般的に予知保全では主に5種類のセンシングパラメータが使われます。それが電流、振動、温度、絶縁抵抗、抵抗です。

電流

電気で駆動する生産設備の監視において最も一般的な手法の一つです。設備の電気状態から劣化や異変を捉えることができます。

電流値の利用例

電気で駆動する設備にモータがあります。モータには定格電流値があり、その定格に対してどれだけの値が出ているかで、情報を引き出せます。いつもと異なる電流値となることで、モータの過負荷や異常運転を検知することができます。

計測方法

電流値を計測する方法として大きく2種類あります。「抵抗検出型」と「磁場検出型」です。

抵抗検出型は測定対象となる回路に対して直列に抵抗素子を接続して、その抵抗両端の電圧降下を計測することで電流を計算できます。正確に電流を計測することができますが、手間のかかる手法です。

一方で、設備の監視に一般的に使われるのは磁場検出型です。カレントトランスと言われるセンサを使用します。測定対象となる導体を1次巻線、カレントトランスを2次巻線とし、電磁誘導の作用を利用して電流を計測することができます。

カレントトランスには貫通型、クランプ型があります。クランプ型であれば、計測したい対象に簡単に配線することができます。

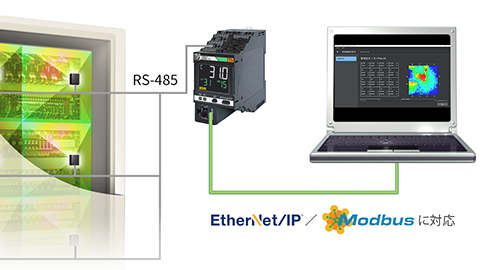

オムロンの導入機器

オムロンのアドバンスド・モータ状態監視機器K7DDでは電流と電圧を計測してモータの劣化状態を監視します。電流値、電圧値だけでなく、電力、高調波、電流波形のピーク値などモータ設備の劣化と相関のある400種類以上の特徴量を数値化することで、多様な故障リスクのあるモータ設備の予知保全を実現することができます。

振動(速度・加速度)

予知保全を実現する上で最も一般的な手法の一つが振動を計測する方法です。異常傾向を早期に検出できることもポイントです。

振動値(速度・加速度)の利用例

モータ設備の監視に活用されるケースがほとんどです。モータ設備で特に多く発生するベアリングの損傷や芯出し異常(ミスアライメント)を検出することができます。一般的に1kHzを超える高い周波数の振動を加速度、1kHz以下の周波数の振動を速度という指標で捉えることができます。故障の種類によって振動が発生する周波数帯が異なるため、捉えたい故障に適した振動センサを選択する必要があります。

計測方法

振動を計測する方法は主に「静電容量式」、「圧電式」があります。

静電容量式は固定電極と可動電極から構成され、振動が起きたときの可動電極の変位による電極間静電容量を検出することで、振動を測定しています。

圧電素子は圧迫されるときに発生する小さな電圧を利用して振動を測定します。

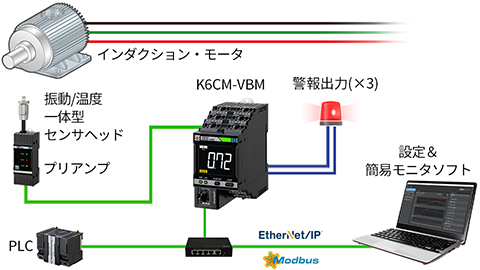

オムロンの導入機器

オムロンのモータ状態監視機器K6CMでは振動を計測してモータの劣化状態を監視する振動・温度タイプK6CM-VBという機種があります。これは振動を計測し、速度や加速度を数値化することでベアリング異常や芯出し異常などを早期に検出することで、予知保全を実現することができます。

温度

予知保全を実現する上で、異常傾向が表れる特徴的なパラメータの一つに温度があります。

温度値の利用例

生産設備には様々な故障原因があります。最終的には熱の上昇による絶縁破壊で異常停止につながるケースがほとんどです。そのため、温度で監視を行うことで、最悪な事態を防ぐことができます。

計測方法

温度の計測方法には多くの種類があります。ここでは「熱電対方式」と「赤外線検知方式」について紹介します。

熱電対は2種類の異なる金属導体を接続し、両方の接点に温度差を与えると、金属の間に起電力が生じ、電流が流れます。この原理を利用して対象物に熱電対を接触させ、流れた電流の大きさを計測し温度に変換することで温度を測定します。

赤外線検知方式は、「すべての物体から放射される赤外線の強さは温度が高くなるに従い増加する」という原理を利用しています。その赤外線量を検知することで温度を測定することができます。

絶縁抵抗

予知保全を実現する上で、異常に直接つながるパラメータとして絶縁抵抗があります。

絶縁抵抗値の利用例

モータなどの生産設備で絶縁劣化が起きると、絶縁抵抗が低くなり電気が漏れやすくなります。本来流れるべきではない場所に電気(漏洩電流)が流れてしまうと、設備の故障や感電、火災などにつながります。そのため、絶縁抵抗を監視することで設備の安全性を保つことができます。

計測方法

絶縁抵抗を監視する方法には主に2つの手法があります。

1つは測定物に電圧を印加する方法です。オームの法則により、そこに流れる電流を測定することで抵抗値を算出することができます。モータなどの設備が完全に停止(非活線)している状態で計測することができます。

2つ目は零相変流器を使用する方法です。零相変流器は電流の周囲に発生する磁界の変化から、漏洩電流を計測するセンサです。同じくオームの法則により、抵抗値を算出することができます。モータなどの設備が動作(活線)状態で計測することができます。

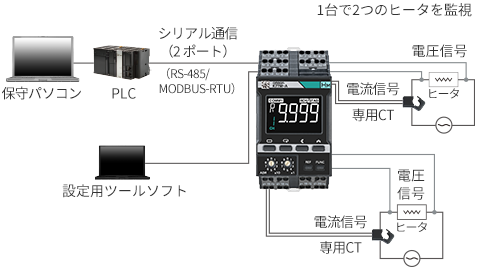

オムロンの導入機器

オムロンのモータ状態監視機器K6CMでは絶縁抵抗を計測してモータの劣化状態を監視する絶縁抵抗タイプK6CM-ISという機種があります。これは零相変流器で漏洩電流を計測し、動作中のモータ設備の絶縁抵抗を数値化して常時監視することで、予知保全を実現することができます。

また、測定物に電圧を印加する方法を使った絶縁抵抗監視機器K7GEでは、モータ設備が停止したタイミングで正確に絶縁抵抗を数値化し、監視することができます。

抵抗値

予知保全の実現において、酸化劣化などの影響により変動するパラメータに抵抗値があります。

抵抗値の利用例

ヒータやモータなどの内部に組み込まれている電線の酸化が進行すると、断線による突発停止が発生してしまいます。そのような劣化を見える化するために、抵抗を監視する方法があります。

計測方法

酸化の進行のような、微小な抵抗変化を測定するには、測定対象の両端の電圧と対象に流れる電流を計測し、オームの法則で計算することができます。

センサ/センシング

パラメータを選ぶ際に

大切なこと

対象機器の重要度と導入コスト

工場内すべての生産設備にセンサを取り付けると、非常に大きなコストがかかってしまいます。そのため、まずは設備の重要度に応じて導入を検討していくことになります。

設備内の故障要因の推測と

効果するセンサ

生産設備では多様な故障が発生します。例えばモータ設備の故障でも、ベアリング異常、回転軸異常、キャビテーションなど様々な異常があります。それぞれ効果するセンサが異なるため、複数のセンサを取り付けて計測したデータから要因を特定していく必要があります。

取り付けが簡単か

生産設備にセンサを取り付ける際には、配線工事や設置工事が必要となるケースがあります。その影響で設備の突発停止や品質異常が起きてしまうと大きな問題に繋がります。そのため、生産影響が限りなく小さく、簡単に取り付けられるセンサの選定が必要です。

データ処理が簡単か

予知保全を実現する上で高い障壁となるのがデータ処理です。適切にデータの処理を実行しなければ、データ量が膨大となり、データが意味することを適切に判断することができません。そのため、適切なデータ処理のできるセンサを選ぶ必要があります。

オムロンの予知保全

ソリューション

オムロンの状態監視機器では、“取り付けやすいセンサ”と“データを高度に処理するユニット”という構成でデータ収集から見える化、分析、判定/判別を行うことができます。これにより明日から保全革新に向けた一歩を踏み出すことができます。