- PLCの国際標準プログラミング:IEC 61131-3とは?

IEC 61131-3とは?

第1回 IEC 61131-3とPLCopenの目的

松隈 隆志 PLCopen Japan代表幹事/オムロン株式会社

第1回目となる今回は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)アプリケーションの開発に携わっている技術者のために、開発効率化に寄与する国際規格IEC 61131-3及びそれを推進するPLCopen®(PLCopen Japan: http://www.plcopen-japan.jp/)という組織について解説します。

IEC 61131-3の誕生

PLCは米ゼネラルモーターズ製造部門の要求事項(表1)に従って、1969年にModicon(現シュナイダーエレクトリック)が最初に商品化しました。それまで使われていたリレー回路主体の制御装置では製造ラインの改造に対応する際、多くの時間と熟練技術を必要としましたが、PLCの誕生によりその課題は飛躍的に改善されました。70年代に入ると欧州や日本でも独自の技術開発と応用が進み、1972年には日本初のPLC「SYSMAC」がオムロン(当時は立石電機株式会社)から誕生しています。

表1.ゼネラルモーターズの要求事項

| 1. | プログラミング及びプログラムの変更が容易 |

|---|---|

| 2. | 保守、修理が容易 |

| 3. | リレー制御盤より信頼性が高い |

| 4. | リレー制御盤より小形 |

| 5. | 上位コンピュータと結合できる |

| 6. | リレー制御盤より経済的 |

| 7. | AC115Vまでの入力 |

| 8. | AC115V、2Aの出力 |

| 9. | 基本システムを容易に拡張 |

| 10. | 4k語までの拡張可能なメモリ |

ところが、PLCのプログラミングツールやプログラミング言語は製造者(ベンダ)毎に異なっていたため、使用者(ユーザ)にとってはベンダを変更するたびに各社のツールを習得しなくてはならず、その結果として特定のメーカを使い続けるような状況になってしまいました。このことはベンダ、ユーザ双方にとって決して望ましい状況とは言えないため、欧州を中心に「ハードウェアについてはメーカの独自性を尊重するが、プログラミング言語は統一しよう」という動きが生まれました。

こうした背景を踏まえIEC SC65B/WG7/TF3による国際規格の制定作業が始まり、1993年にPLCのプログラミング言語の国際規格「IEC 61131-3」が発行されました。本規格は従来主体だったラダー言語を含む「4言語+1要素」を規定しています。以後、1997年にはJIS(日本)、2006年にはGB/T(中国)と各国の国家規格にも採用されるようになりました(表2)。国土交通省が発行している「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 H25年版)」ではJIS B 3501~B3503準拠のプログラマブルコントローラが指定されていますので、公共事業に従事されているエンジニアは留意してください。

表2.PLCに関する国際規格

| 国際規格 | 規格名称 | 日本 | 中国 |

|---|---|---|---|

| IEC 61131-1 | 一般情報 | JIS B 3501 | GB/T 15969.1 |

| IEC 61131-2 | 装置への要求事項及び試験 | JIS B 3502 | GB/T 15969.2 |

| IEC 61131-3 | プログラミング言語 | JIS B 3503 | GB/T 15969.3 |

| IEC 61131-4 | 使用指針 | GB/T 15969.4 | |

| IEC 61131-5 | 通信 | ||

| IEC 61131-6 | 機能安全 | ||

| IEC 61131-7 | ファジィ制御 | ||

| IEC 61131-8 | ソフトウェアガイドライン | ||

| IEC 61131-9 | IO-Linkインターフェース |

PLCopen®とは

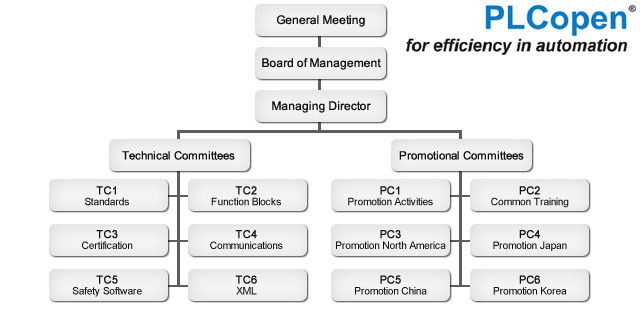

PLCopen®は“PLCのアプリケーション開発の効率化”を目的として1992年に設立された第三者機関です。オランダにある欧州本部を中心に、北米、日本、中国に支部を置き、2013年の9月には韓国支部が新設されました(図1)。今日までに全世界で約100社のメンバーが会員登録しています。

日本においてはPLCopen® Japanが2002年末から本格的に活動を開始し、オムロンを含むベンダ会員18社、エグゼクティブ会員1団体(技術支援機関)、ユーザ会員350人以上が登録しています(2013年10月現在)。

図1.PLCopenの組織図とロゴ(PLCopenホームページより)

PLCopen®の活動内容

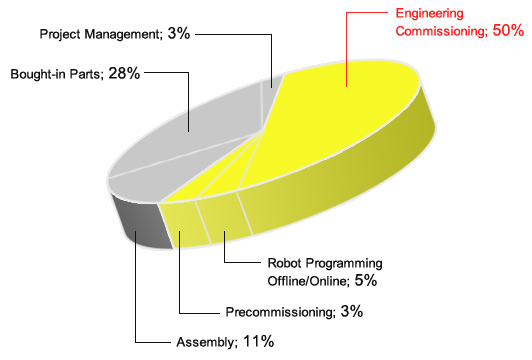

PLCアプリケーションの拡大とともに、そのプログラムはますます複雑・大容量になってきました。図2はFA(ファクトリーオートメーション)におけるコストの構成を示していますが、エンジニアリングコストは製造コストを上回っていることがわかります。

図2.Analysis of Factory Automation cost(出展:AIDA 2005)

PLCopen®はPLCのアプリケーション開発の効率化を実現するため、以下のような活動を行っています。

Technical Committees:

ベンダに依存しない標準FB(ファンクションブロック)の仕様策定および認証

Promotional Committees:

Webサイトの運営、展示会、技術セミナーなどを通じたIEC 61131-3の普及促進活動

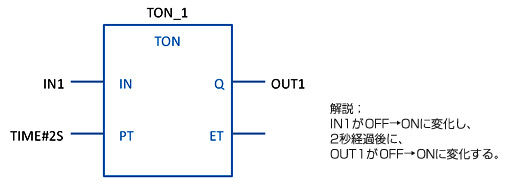

FB(ファンクションブロック)とは

FBは文字どおり「機能をもった箱」のことで、プログラムをカプセル化(部品化)したものです。これによって、実績のあるプログラムを使いまわす(再利用)ことが容易になります。

IEC 61131-3ではタイマ、カウンタなど使用頻度の高い汎用的な標準FBについて規定しています(図3)。

図3.標準FBの例(オンディレイタイマ)

前述のとおりPLCopen®のTechnical Committeesにおいては、モーションコントロール用のMotionControlFBや機能安全用のSafetyFBを開発し、技術仕様書を公開してベンダ各社のプログラミングツールへのインプリメント(実装)を促しています。PLCopen®のFBを実装し、認定された製品(ツール)には図4のロゴが貼付されているのでPLC選定の際の参考にするとよいでしょう。これらの標準FBはベンダに依存することなく動作が規定・保証されていますので、デバッグ時間の短縮はもちろん、設備・機械の品質向上にもつながります。また、仕様書がそろっているのでドキュメント作成やソースコードレビューの際にも役立ちます。

図4.PLCopen®認定ロゴマーク

日本での普及状況

欧州で販売されているPLCは、ほぼ100%がIEC 61131-3に準拠しています。北米トップのロックウェル・オートメーションも準拠製品を販売しています。欧米ではIEC 61131-3が主流であるのに対し、アジアでは普及が遅れているように感じます。日本においては今でも半分以上のユーザが「ラダー言語主体」の従来型プログラミングツールを使っていますが、長く続いた円高の影響を受け、下記のように状況は変わりつつあるように思います。

- 国内のエンドユーザが高性能・高品質の欧州製機械を購入するようになり、現場の担当者が欧州製PLCの習得を余儀なくされた

- 海外に生産拠点を移す機械メーカやエンドユーザが増え、現地での“調達性”や“エンジニア確保”のためにIEC準拠PLCを選定するようになった

- IEC準拠PLCを国内で販売するベンダが増えた(オムロンを含め10社以上)

アベノミクス効果により円高は解消されてきましたが、これからは機械メーカを中心に輸出が増加し、②と同じく現地産のPLCあるいは国際標準PLC(IEC準拠)を指定されることが多くなると予想します。従来型プログラミングツールに慣れ親しんだエンジニアがIEC 61131-3を使いこなせるようになるには多少の時間(スイッチングコスト)が必要です。しかしながら、一度マスターしてしまえばその後のアプリケーション開発は格段に楽になるはずです。

従来型のPLCを使っているエンジニアの皆さんが、これをきっかけにIEC 61131-3準拠のPLCに興味をもっていただければ幸いです。

オムロンでの取り組み

オムロン株式会社は、PLCopen Japanのベンダ会員として、IEC 61131-3の普及活動を行っています。

オムロンのオートメーションソフトウェア Sysmac Studioは、国際規格IEC 61131-3に準拠し、変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングをサポートしています。さらに、モーション、ロジック、ドライブ、画像センサのサポート機能をひとつのソフトウェアに集約し、統合開発環境を提供しています。

この文章は情報ポータルMONOist(アイティメディア株式会社)に掲載された連載記事を再構成・加筆したものです。

PLCopen JapanのWEBサイトhttp://www.plcopen-japan.jp/![]()

Facebook

Facebook